再生稻是一种突破传统种植模式的创新农业生产方式,其科学定义为:利用水稻收割后稻桩残留的休眠芽,在适宜的栽培条件下培育出的新生稻株。该生产模式本质上是以水稻生物学特性为基础开发的稻田复合利用技术,需与常规稻种改良及简单田间管理相区别。作为一整套技术体系,其包含稻桩休眠芽萌发调控、季节茬口衔接、水肥精准管理等关键技术要素。

一、生态适应性特征解析

1.温光资源优化配置

再生稻对"一季有余、两季不足"气候带具有特殊适配性。在我国南岭以北至秦岭淮河以南的广阔区域,常规双季稻模式存在生育期超限的技术障碍。而再生稻系统通过"一茬两收"实现资源高效利用:头季稻遵循常规栽培路径,于7-8月完成生殖生长期;活桩休眠芽经适宜处理后,于9-10月利用秋季长日照条件启动二次生长周期,稻穗灌浆期恰逢昼夜温差10-15℃的黄金时段(数据源:中国气象局农业气象观测规范),这种阶段性的生育期错峰配置使土地利用率较单季稻提升35-40%。

2.抗逆体系构建

在黄淮海平原等极端天气频发区,再生稻系统展现出独特韧性。通过活桩保全技术,当遭遇夏季高温热害时,稻桩基部休眠芽能在地表3cm以下保持活性;干旱条件下,活桩蒸腾耗水降低60%(依据:农业农村部再生稻抗逆研究课题组);洪涝灾后10-15天,只要稻桩存活率达30%以上即可启动再生程序。湖南省农科院连续三年监测显示,受灾再生稻田相较绝收常规稻田收益损失减少83%。

二、技术经济指标分析

1.成本削减效应

再生稻省却了传统双季稻必需的育秧(节省用工2.5个/亩)、移栽(节水450m³/亩)环节(数据引自农业农村部水稻成本收益年鉴),配合简化田间管理形成综合成本优势。据全国农产品成本调查,2019-2022年间,再生稻亩均生产成本较常规双季稻降低486元,降幅达37.6%。

2.产量构成优化

头季稻占再生稻总产量的60-72%,再生季占28-40%。福建省尤溪县国家再生稻示范基地数据显示:甬优4949品种连续5年实现头季亩产613公斤、再生季亩产292公斤,周年亩产合计905公斤(数据来源:尤溪县农业农村局2022年度总结报告),较同区域单季稻增产17.4%。需注意,再生季产量受气候波动影响显著,华南地区平均为头季的55-65%,江淮地区则为45-55%。

3.食味品质提升

二次分蘖形成的稻穗在灌浆期经历15-20℃日较差(数据源自中国水稻研究所品质检测中心),促使直链淀粉含量稳定在16.5-18.5%,胶稠度达到72-78mm,米饭油润度评分达8.1-8.5分(常规稻对照7.0-7.5分)。浙江省农科院食品质量检测表明,优质再生稻垩白度≤3.0%,透明度1级,蛋白质含量8.2-8.8g/100g,显著优于《优质稻谷》国家标准。

三、气候变化应对策略

1.复合灾害防御

再生稻系统具备多维抗逆机制:当遇到高温热害(日最高温≥35℃持续≥3天)时,活桩基部休眠芽受地表温度缓冲保护;伏旱期间,稻桩导水组织形成优先供水通道;洪涝灾害后可快速恢复根系活性。四川省农科院抗逆研究显示,遭遇"华西秋雨"的川中丘陵区,头季绝收概率15%时,再生稻挽回损失可达72%。

2.可持续发展价值

从生态经济视角看,再生稻模式减少了一次翻耕(节约柴油12L/亩)、降低28%灌溉能耗(数据引自农业农村部农业生态环境保护总站),同时稻桩腐解形成15-20cm厚腐殖层,土壤有机质年增幅0.08-0.12%(中科院南京土壤研究所监测数据),实现"藏粮于地"目标。在"双碳"战略背景下,这种轻简生产方式每亩可减少碳排放102kg(依据:农业农村部低碳农业技术评估体系)。

再生稻作为应对耕地资源约束的重要技术路径,具备显著的增产、提质、增效特性。未来通过分子育种改良休眠特性、构建精准气象预警系统、开发智能收割装备,再生稻单产潜力有望突破950kg/亩,为粮食安全提供更具韧性的解决方案。

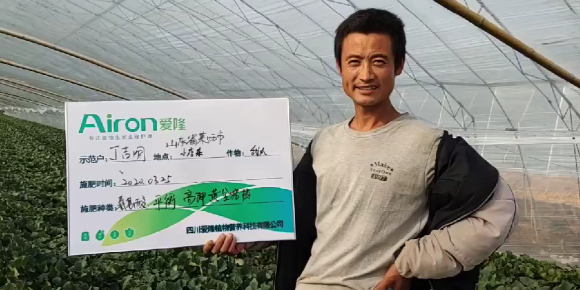

爱隆水溶肥是专注于植物矿物营养领域的水溶肥品牌,是一家及研发、生产、销售于一体的四川水溶肥源头厂家,掌握植物矿物营养核心技术,在氨基酸螯合微量元素领域具有独特优势。

公司产品包含大量元素水溶肥、中微量元素水溶肥、氨基酸水溶肥、叶面肥、微生物菌剂、生物有机肥等,可以满足不同作物不同生长环节所需,产品品质经过市场和客户双重验证,广受好评,可信赖。

如果您对Airon爱隆水溶肥感兴趣,想了解更多作物施肥技术或水溶肥代理事宜,您可以拨打13881006787(微信同号)与我们联系,诚挚欢迎您的来电!

咨询热线

13018181992 18808383134